12月10日,全省職業教育大會在長沙召開。會議明確湖南將奮力推動職業教育內涵式高質量發展,以部省共建職業教育創新發展高地為契機,大力實施“楚怡行動計劃”,加快構建具有湖南特色的現代職業教育體系,深化產教融合、校企合作,推進教育鏈、人才鏈與產業鏈、創新鏈有效銜接,為全面落實“三高四新”戰略定位和使命任務、全面建設社會主義現代化新湖南提供有力人才支持和技能支撐。

會上,株洲市作為唯一市州代表做了典型經驗發言。會后,多家央媒、省媒記者專訪了株洲市委副書記、市委教育工作領導小組組長胡長春。現將訪談錄轉載如下。

記者:株洲作為唯一一個在全省職教大會上作典型發言的市州,有很多特色與亮點,請您先介紹一下株洲職業教育的概況。

胡長春:株洲現有各級各類職業院校27所,其中高職高專學校7所,中職學校16所,技工類院校4所,全日制在校學生近12萬人。近年來,株洲市委、市政府堅持優先發展職業教育,建成了湖南(株洲)職教科技園,有中國特色高水平高職學校和專業建設計劃立項單位3所、國家示范校5所、省卓越職業院校9所。株洲是全國20個“地方政府促進高等職業教育發展綜合改革試點城市”之一,是全國技能人才培養“百強城市”,長株潭城市群獲批全國產教融合試點城市。在國家和省級各類技能比賽中,各院校共獲得榮譽3085項。2019年以全省第一的成績獲省政府真抓實干表彰獎勵,株洲職業教育發展整體水平在全省名列前茅。

記者:在新中國的工業版圖上,株洲成績令人矚目,請問職教與產業是如何共生共存的?

胡長春:株洲職教歷史悠久,早在1905年就創辦了全省最早的實業學堂——醴陵瓷業學堂。

株洲是老工業基地,“一五”“二五”時期,株洲被列為全國八個工業基地之一,一批冶煉、硬質合金、化工、航空、機車等央屬、省屬企業落戶株洲。在這里誕生了中國工業史上的340多個第一,新中國第一臺航空發動機、第一枚空空導彈、第一臺電力機車……株洲因工業而立、因工業而興、因工業而強。建國初期,為保證新建工廠技術工人的需要,相繼創辦了一批湖南省最早的技工學校和中專學校,如1951年,株洲鐵路工廠技工學校(現湖南鐵道職業技術學院)創立,成為湖南第一所技工學校;1956年,株洲鐵路機械學校(現湖南鐵路科技職業技術學院)成立;1958年,湖南省化學工業學校(現湖南化工職業技術學院)創建等。

株洲靠實體經濟起家,從解放時只有7000人的小鎮,發展成城區共170多萬人的現代化城市,是一代代產業工人揮灑汗水、貢獻智慧的結果,也正是職業教育,為株洲工業發展輸送了一批又一批產業工人。

記者:株洲市委、市政府大手筆、高規格建設了職教科技園,能否介紹一下湖南(株洲)職教科技園的情況。

胡長春:曾經有一段時間,株洲市職業院校面臨發展瓶頸:教育資源分散、教學規模偏小、專業布局不合理、實訓資源短缺、發展后勁不足、缺乏發展空間等,職業教育發展水平趕不上城市發展的步伐,也難以滿足城市轉型和企業升級的需要。株洲市委、市政府高度重視職業教育,把加快職業教育發展作為經濟社會發展的重要基礎和教育工作的戰略重點,堅持抓重點、破難點、育亮點,以重點突破帶動全局,強力推進職業教育資源整合,打響了職教城建設攻堅戰,努力實現株洲現代職業教育更大規模、更好質量、更高水平的發展。

一是加快園區建設,推動物理上的集聚。前些年,株洲市委、市政府作出建設占地1390萬平方米的職教科技園的決策,將其列入全市十大基礎工程、四大百億工程,并于2009年底開工建設。邀請“中國館之父”何鏡堂院士團隊、澳大利亞GHD等優秀規劃設計單位,編制完成國內首個兩型規劃建設項目指標體系——《湖南(株洲)職業教育科技園兩型規劃建設指標體系》。12年來,按照“工匠搖籃、兩型典范、發展引擎”和“職教城、科技城、雙創城”三城合一的發展定位,株洲累計完成投資220億元,建成總建筑面積187萬平方米,10所院校入園辦學,“一城十校”格局全面形成。

二是堅持共建共享,推動化學上的融合。在根本性解決制約株洲職業院校可持續發展的校園狹小、一校多址等問題的基礎上,推進信息資源“五個一”工程建設(一片云、一張卡、一個庫、一堂課、一平臺),加強院校之間資源共享、互通有無,逐步形成了既有競爭又有合作的良好辦學生態。園區建成了軌道交通綜合實訓站場、化工、汽車、湖南微軟創新中心、焊接技術實訓中心、微軟IT學院等30多個校內產教融合實習實訓基地,園區成立了就業指導中心、培訓中心、公共實訓中心、眾創空間、青創空間等雙創陣地,設立了10多個創新獎勵基金,搭建平臺、搞活機制,激發了各院校師生的創新創業熱情。園區被授予世界技能大賽國家集訓基地、國家綜合職業培訓基地、湖南省高技能人才培訓基地和湖南省職業技能競賽基地,已成為中南地區專業技術人才的重要孵化基地和新時代“湖湘工匠”的搖籃。

三是彰顯特色優勢,推動品牌上的躍升。高校與企業聯合建立適應校企合作的招生、培養和教學模式,開展訂單式培養,形成了“招生即招工、入校即入廠、校企聯合培養”的現代學徒制辦學模式。打造對外展示平臺,近3年承辦了世界技能大賽湖南選拔賽、第五屆全國職工職業技能大賽、“2018年一帶一路暨金磚國家技能發展與技術創新大賽”之國際焊接大賽等數十個全國、全省性職業教育類活動。其中,2019—2021年在湖南化工職業技術學院舉辦的全國職業院校技能大賽教學能力比賽,是教育部首次將全國性的職業院校技能大賽放在中部非省會城市舉辦,與會規模超過4500人。目前,園區全日制在校學生超過10萬人,教師4500余名,每年為社會開展各類技能培訓20萬余人次,輸送畢業生近3萬名,累計培育了行業領軍人物83名、國家級勞模5名、省級勞模27名。目前已成為全國一流職教園區,實現了從“園”到“城”的嬗變。

記者:株洲市委、市政府高度重視職業教育,在加快推進職教體制機制改革方面,采取了哪些有力舉措?

胡長春:近年來,株洲市委、市政府始終把發展現代職業教育作為落實上級重大決策應有行動、產業轉型升級的迫切需要和促進就業創業的重要舉措,出臺并實施《關于加快發展現代職業教育的決定》《株洲市職業教育發展三年攻堅計劃(2015—2017年)》《株洲市現代職業教育發展規劃(2015—2020年)》《株洲市推進產教融合三年行動計劃(2020—2022年)》,搭建起設計層面 “四梁八柱”,清晰勾勒出落實層面“路線圖”,努力把職業教育打造成靚麗的“城市名片”。

一是在辦學方向上堅持“三個結合”。堅持與服務產業發展相結合,緊扣新一代信息技術與現代制造業、生產性服務業等融合創新的趨勢,科學規劃職業院校,合理設置相關專業,促進現代職業教育的規模、結構、布局和水平與當前經濟社會發展的要求相適應。堅持與促進充分就業相結合,著力培養學生的就業能力和職業精神,全面提升綜合素質,實現更充分就業,為廣大青年打開成功成才的大門。堅持與脫貧攻堅相結合,加快發展農村職業教育,有針對性地對貧困家庭勞動力進行職業教育培訓,幫助貧困家庭脫貧致富,努力讓每個人都有人生出彩的機會。

二是在辦學模式上突出“三通”。突出縱向貫通,構建“中等、高等專科、本科”層次體系,擴大中等職業教育畢業生升入高等專科和本科院校比例,讓職業院校學生人人“就業有技、創業有道、升學有望”。突出橫向融通,推動職業教育與普通教育雙向互通,普通學校和職業院校之間課程和學分互認,為學生在普通學校和職業院校之間轉學、升學提供便利。突出多維互通,堅持學歷教育和非學歷教育并舉、全日制與非全日制并重,城市與農村職業教育資源共享,著力完善勞動者終身職業培訓體系。

三是在產教融合上強化“四方聯動”。構建政府、高校、教投集團、企業 “四方聯動”的“協作共同體”,政府負責出政策、搭平臺,設立市教投集團,支持行業企業與職業院校共建技術工藝和產品開發中心、實驗實訓平臺、技能大師工作室等,推動校企合作由初級階段向高級階段推進,由松散型向緊密型轉變。累計組建了11個職教集團,其中4個入選國家首批職教集團示范名單;建成5個國家生產性實訓基地、7個國家協同創新中心、2個國家虛擬仿真實訓中心、1277家校企合作實習實訓基地、6所產業學院。加強“雙師型”隊伍建設,選聘教師既看學歷更看企業工作經歷,成立65個“雙師”工作室、3個院士工作站,申請專利1134項;組建職業教育講師團,聘任420名講師,為行業、企業上門免費授課;先后選派200多名教學管理干部和教師,到60多家企業頂崗培訓、掛職鍛煉,聘請20名高層管理人員、技術人員為客座教授,聘請100余名技術骨干和能工巧匠擔任兼職教師,推動師資隊伍與企業技術技能、管理人才隊伍相融,通過一進一出實現了學校與企業最大限度的“雙贏”。同時,成立株洲市職業教育協會(產教聯盟),整合有關職能部門和全市職業院校、行業企業資源,有效解決了職教資源分散、多頭多層管理難題。

記者:株洲是如何發揮職業教育的作用,助推產業轉型升級,培育制造名城的?

胡長春:株洲職業教育緊貼經濟轉型需求、緊跟創新發展步伐、緊扣民生改善脈搏、緊隨城市品牌提升,走出了一條城教融合的特色之路。

一是充分發揮職業教育經濟轉型“助推器”作用。近年來,我們按照“三年騰出空間、六年大見成效、十年建成新城”的總體目標推進清水塘老工業區搬遷改造與新城建設,同時加快構建株洲·中國動力谷“3+5+2”現代產業體系,在這一退一進中,株洲經濟實現了轉型升級,職業教育功不可沒。實施專業與產業深度融合工程,園區10所院校堅持將專業群建在產業鏈上,做大優勢專業,做強特色專業,做精支撐專業,不斷調整優化專業結構。共開設專業238個,其中重點專業70個,形成了對接軌道交通、航空、汽車、電子信息、新材料、新能源、生物醫藥、節能環保、服飾和湘菜等10大重點產業的特色專業群,實現了職業院校專業設置對重點產業、特色產業的全覆蓋。特別是在以產業鏈思維抓產業發展過程中,株洲17條產業鏈每條鏈都有職業院校負責人擔任副鏈長或成員,從而有效統籌了政企校的力量,充分發揮職業院校在推進產業鏈建設中的支撐作用。

二是充分發揮職業教育創新發展“發動機”作用。株洲市委、市政府專門出臺政策,支持校企共建產品研發中心和技術創新平臺,鼓勵職業院校把科研課題做到產業轉型升級主戰場,為企業技術改造、產品開發、成果轉化提供有效服務。鼓勵引企入校興辦教學工廠、教學公司,目前已有近百家企業將生產線、設計室、產品展示廳搬進職校,企業和各院校共建創新中心、技術攻關小組200多個,一支具有科研創新、教學創新、文化創新能力的專兼職師資力量,正在成為企業科技攻關的新興支撐力量,全市90%以上新增技術工人來自職業院校。

三是充分發揮職業教育協同發展“催化劑”作用。為服務長株潭一體化國家重大戰略,先后舉辦現代服務業、裝備制造業、養老產業、健康產業等產教對接會,共同建立了長株潭協同合作“人力資源需求信息共用共享平臺”“產教融合校企合作區域性協作平臺”等平臺,完善了優質教育資源共建共享機制。為積極服務國家“一帶一路”倡議,努力探索走出國門的途徑和方法,先后與澳大利亞、美國等13個國家(地區)的23個教育機構、跨國企業建立合作關系,開展教師培訓、學生實習、課程聯合開發、產品聯合開發等多項合作。特別是從株洲出口伊朗、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、澳大利亞等國的軌道交通產品,株洲職校的畢業生占售后服務人員的50%以上。

記者:株洲職教發展很好,請您簡要談談今后怎么發展。

胡長春:全省職教大會勝利召開,職業教育正邁入黃金時代,迎來全新發展機遇。株洲市將認真貫徹落實全省職教大會精神,加強黨的領導,全面推動湖南(株洲)職教科技園區優化升級,將其打造成長株潭融城的先導區、國內一流的中西部職教示范園區。按照省委明確的普通高校以長沙為主,職教高校以株洲為主的發展定位,加快職業院校升格發展,構建完整的職教培養體系。鞏固和優化類型特色,深化產教融合,增強職業教育適應性,推動職業教育資源配置、培養模式與重點產業、特色產業相契合,服務國家和區域經濟社會發展。強化要素保障,進一步夯實職教基礎,狠抓內涵建設,推進職業教育現代化,培養更多高素質技術技能人才、能工巧匠、大國工匠,為制造強國戰略和株洲“制造名城”賦能,努力為全省打造“三個高地”、辦好新時代職業教育提供株洲經驗和模式。

來源:株洲教育公眾號

2022年湖南永州道縣開設綠色通道為中考考生助力

2022年湖南永州道縣開設綠色通道為中考考生助力

近日,因臨近2022年中考,道縣有1萬多名初中畢[詳細]

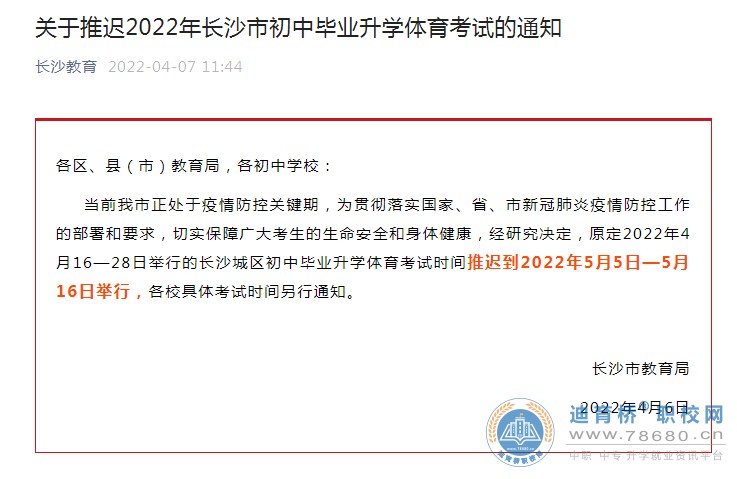

022年湖南長沙中考體育時間:推遲到5月5日-5月16日

022年湖南長沙中考體育時間:推遲到5月5日-5月16日

當前我市正處于疫情防控關鍵期,為貫徹落實國[詳細]

關于印發2022年湖南邵陽初中畢業生英語口語人機對

關于印發2022年湖南邵陽初中畢業生英語口語人機對

為深入貫徹落實國家《英語新課程標準》,適應[詳細]

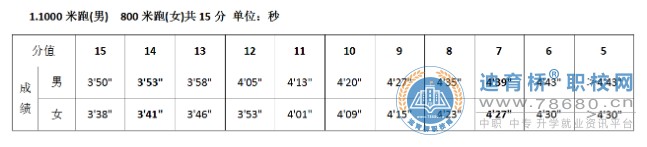

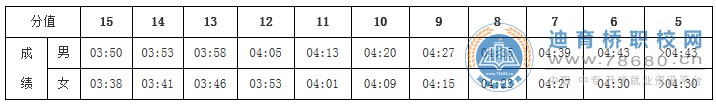

2022年湖南株洲中考體育評分標準

2022年湖南株洲中考體育評分標準

2022年湖南株洲中考體育評分標準[詳細]

2022年湖南株洲中考體育考試項目

2022年湖南株洲中考體育考試項目

2022年湖南株洲中考體育考試項目[詳細]

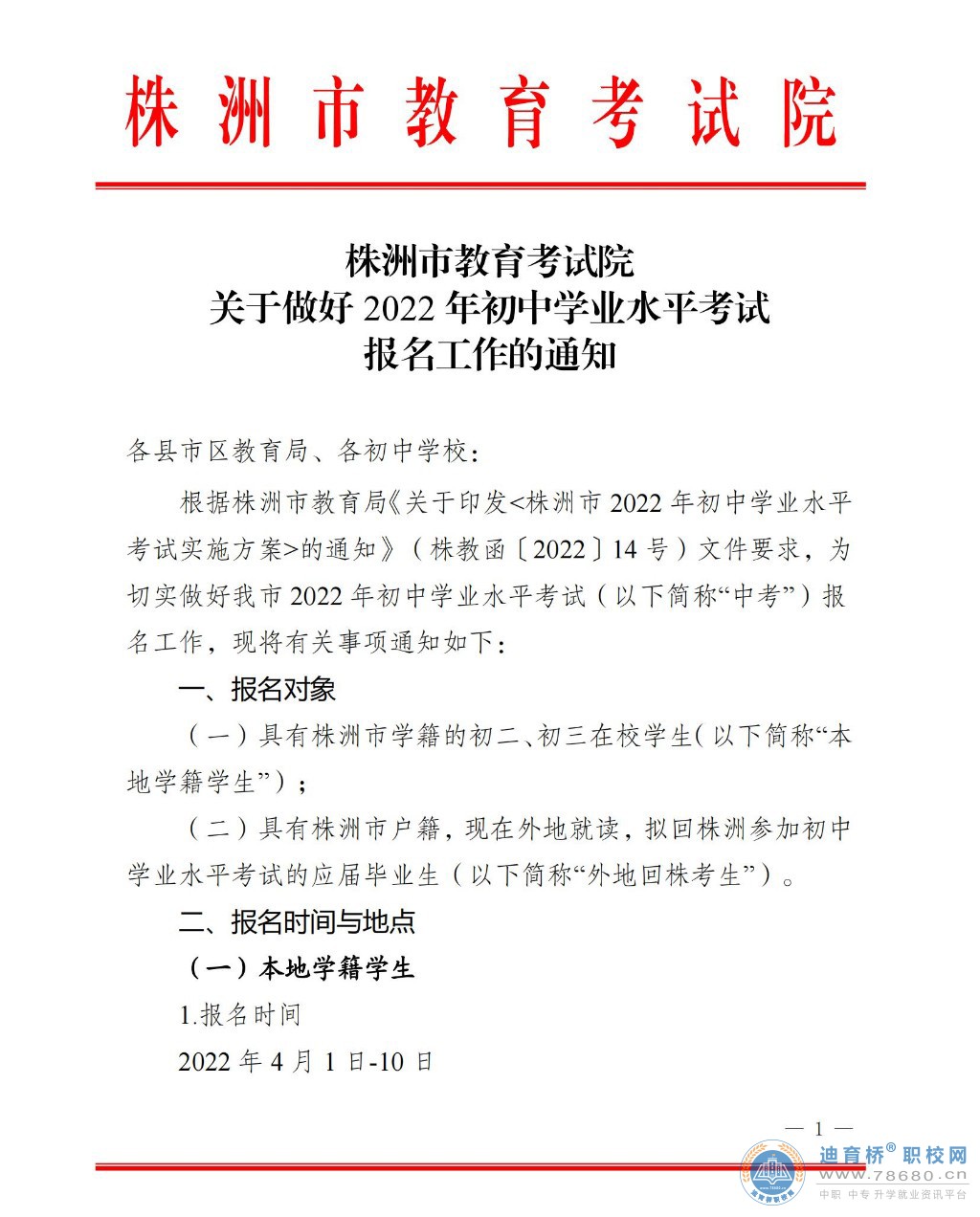

株洲市教育考試院關于做好2022年初中學業水平考試

株洲市教育考試院關于做好2022年初中學業水平考試

株洲市教育考試院關于做好2022年初中學業水[詳細]

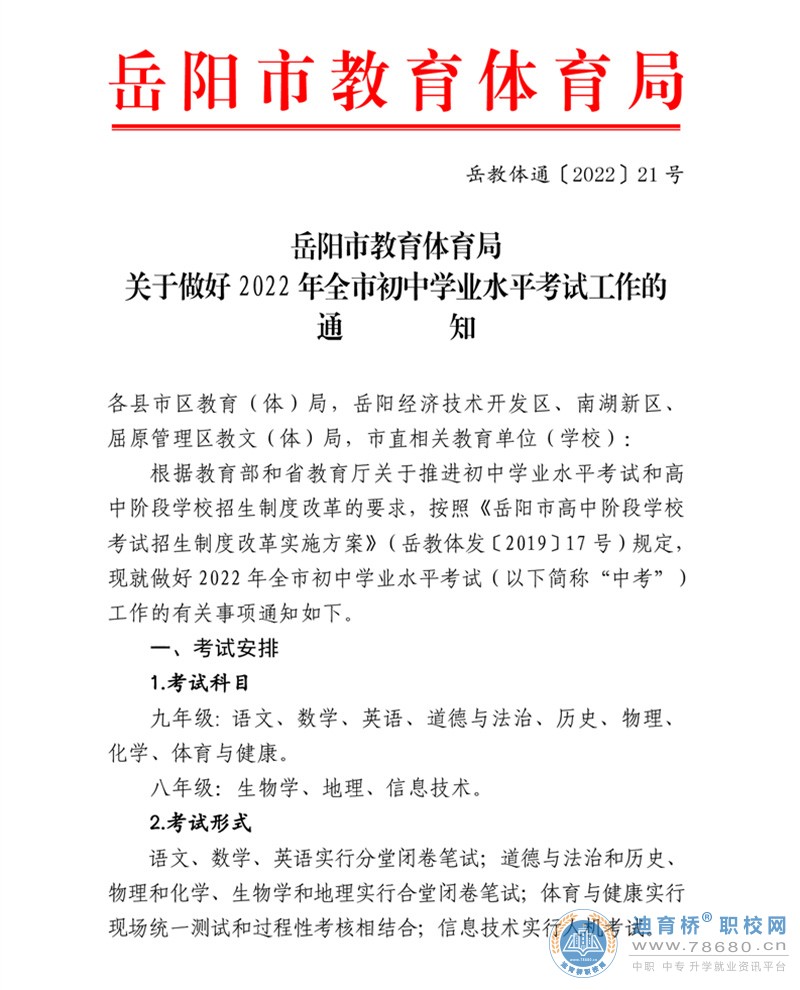

岳陽市教育體育局關于做好2022年全市初中學業水平

岳陽市教育體育局關于做好2022年全市初中學業水平

岳陽市教育體育局關于做好2022年全市初中學[詳細]

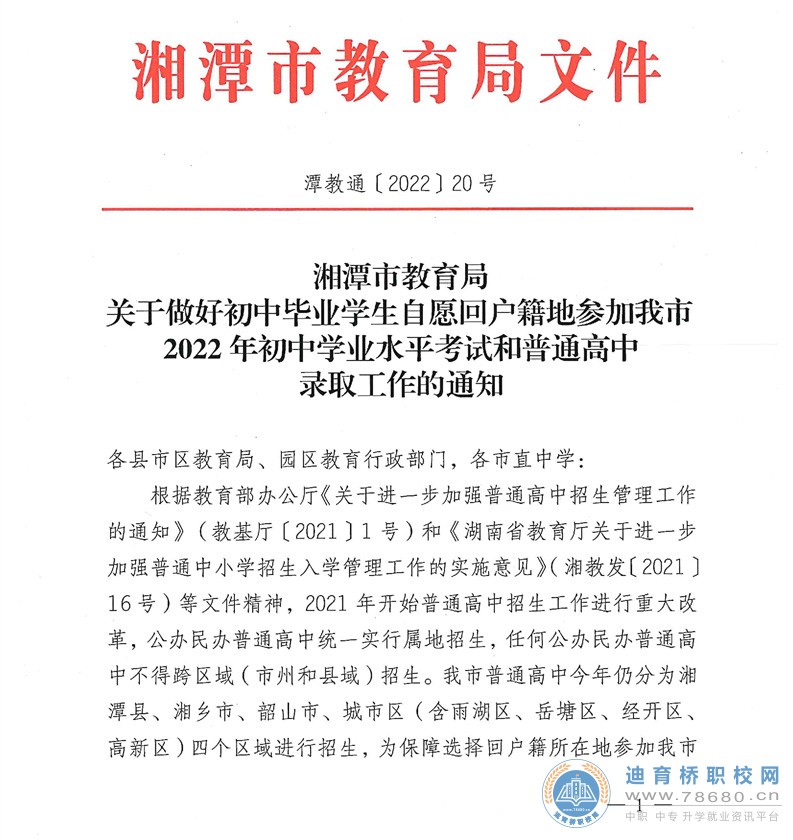

湘潭市2022初中畢業生自愿回戶籍地參加初中學業水

湘潭市2022初中畢業生自愿回戶籍地參加初中學業水

湘潭市2022初中畢業生自愿回戶籍地參加初中[詳細]

長沙財經學校2022上半年普通話水平測試工作圓滿完

長沙財經學校2022上半年普通話水平測試工作圓滿完

為認真貫徹國家“推廣普通話”工作方針,積極[詳細]

關于做好2022年湖南長沙初中畢業升學體育考試的通

關于做好2022年湖南長沙初中畢業升學體育考試的通

為進一步加強和推動學校體育工作,著力培養學[詳細]